Im digitalen Zeitalter erwarten wir, dass unsere Geräte reibungslos miteinander kommunizieren – egal ob Smartphone, Smartwatch oder Gesundheits-App. Doch gerade im medizinischen Bereich stoßen wir oft auf Grenzen. Besonders im Diabetesmanagement zeigt sich: Ohne offene Schnittstellen wird’s kompliziert – und manchmal sogar riskant.

Inhaltsverzeichnis

ToggleGeräte, die nicht miteinander sprechen

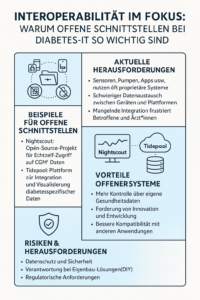

Stellen wir uns eine Person mit Typ-1-Diabetes vor: Ein Sensor misst kontinuierlich den Blutzucker, eine Insulinpumpe gibt bei Bedarf Insulin ab, dazu kommen Apps zur Dokumentation von Mahlzeiten und Bewegung. Klingt smart? Ist es auch – wenn die Geräte miteinander reden könnten. Doch oft sind die Systeme abgeschottet. Hersteller verwenden proprietäre Schnittstellen, was bedeutet: Ein Datenaustausch ist nur eingeschränkt möglich – wenn überhaupt.

Was ist Interoperabilität überhaupt?

Im Kern bedeutet Interoperabilität: Systeme können unabhängig von Hersteller oder Plattform Daten austauschen und gemeinsam nutzen. Offene Schnittstellen (APIs) machen das möglich. Sie sind die digitalen Brücken zwischen Geräten, Programmen und Menschen. In der Diabetesversorgung bedeutet das konkret: Die Blutzuckerkurve aus dem Sensor kann automatisch in die App der Diabetologin fließen – ohne manuelles Abtippen oder PDF-Exporte.

Nightscout & Tidepool: Pioniere der Offenheit

Zwei Namen fallen in diesem Zusammenhang immer wieder: Nightscout und Tidepool.

Nightscout wurde von Eltern entwickelt, deren Kinder an Typ-1-Diabetes leiden. Ziel war es, CGM-Daten in Echtzeit auf dem Smartphone anzuzeigen – und zwar unabhängig vom Sensorhersteller. Daraus wurde ein Open-Source-Projekt, das heute weltweit genutzt wird.

Tidepool verfolgt einen ähnlichen Ansatz, bietet aber eine cloudbasierte Lösung, die Daten unterschiedlicher Gerätehersteller bündelt und visualisiert. Das ermöglicht nicht nur bessere Therapien, sondern auch bessere Forschung.

Warum offene Schnittstellen entscheidend sind

- Mehr Kontrolle für Betroffene

Nutzer*innen entscheiden selbst, mit wem sie ihre Daten teilen – nicht der Hersteller. - Innovation durch Entwickler*innen

Offene APIs fördern kreative Lösungen, z. B. intelligente Warnsysteme oder personalisierte Empfehlungen. - Einfache Integration

Ob Apple Watch, Google Fit oder Telemedizinportal – offene Systeme lassen sich leichter einbinden.

Aber Vorsicht: Sicherheit geht vor

So viel Freiheit bringt Verantwortung mit sich. Datenschutz, DSGVO und IT-Sicherheit sind keine Randthemen. Gerade bei DIY-Lösungen wie selbstgebauten Closed-Loop-Systemen braucht es Know-how und verantwortungsbewusste Nutzer*innen. Regulierungen sind wichtig – aber sie dürfen Innovation nicht ausbremsen.

Die Zukunft: Ein digitales Ökosystem für alle

Viele internationale Initiativen arbeiten daran, Interoperabilität zur Norm zu machen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA unterstützt offene Lösungen wie Tidepool. Auch in Europa werden Standards wie FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) zunehmend gefördert. Ziel ist ein digitales Ökosystem, in dem Patient*innen im Mittelpunkt stehen – und nicht die Technik.

Fazit

Interoperabilität ist mehr als ein technisches Schlagwort. Sie ist die Voraussetzung für ein modernes, menschenzentriertes Diabetesmanagement. Nur wenn Systeme offen sind, können sie flexibel, individuell und sicher genutzt werden. Es ist Zeit, dass Hersteller, Politik und Community an einem Strang ziehen – für eine Zukunft, in der Technik wirklich hilft.